В советские времена ходил такой анекдот: армянское радио просят — назовите самого известного индийского писателя. Армянское радио не раздумывая отвечает: Красный, красный, красный. Его переспрашивают и снова получают ответ: Красный, красный, красный. - Что «красный». Уточняют слушатели. - Рубин, гранат, кагор. Это самый легкий способ запомнить писателя Рабиндраната Тагора!

И действительно, Индию невозможно представить без книги любви — Камасутры, семьи политиков Ганди — от Махатмы до Индиры и ее сына, великой реки — Ганга, удивительного учения и образа жизни – йоги и самого известного писателя и мыслителя Тагора.

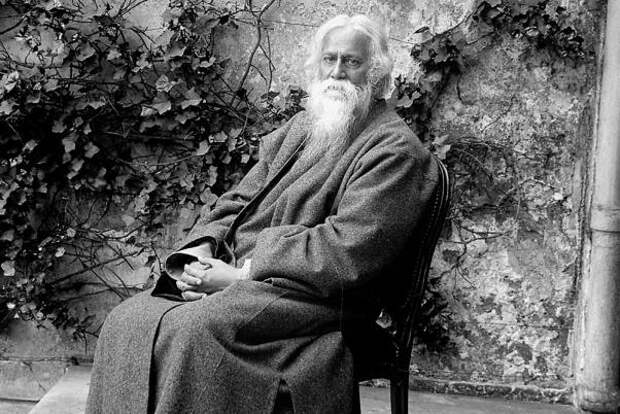

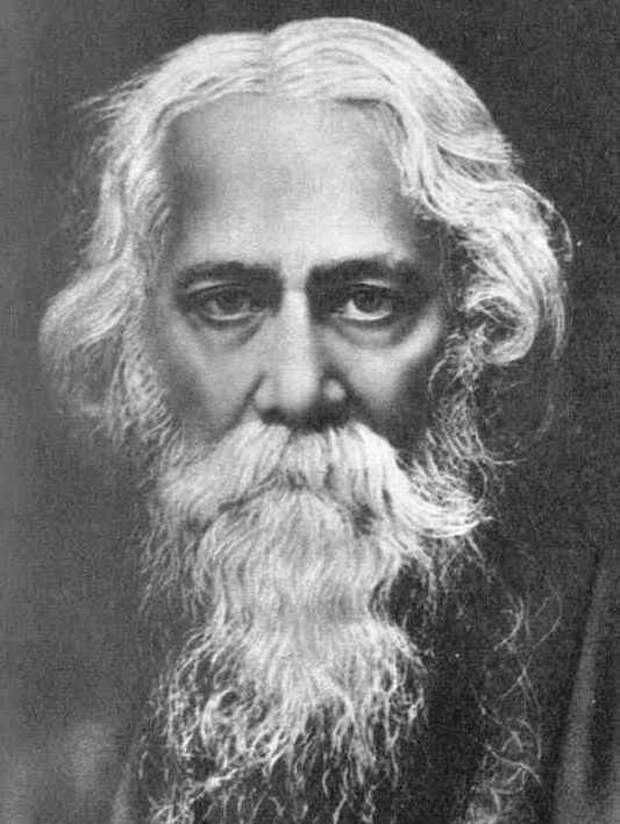

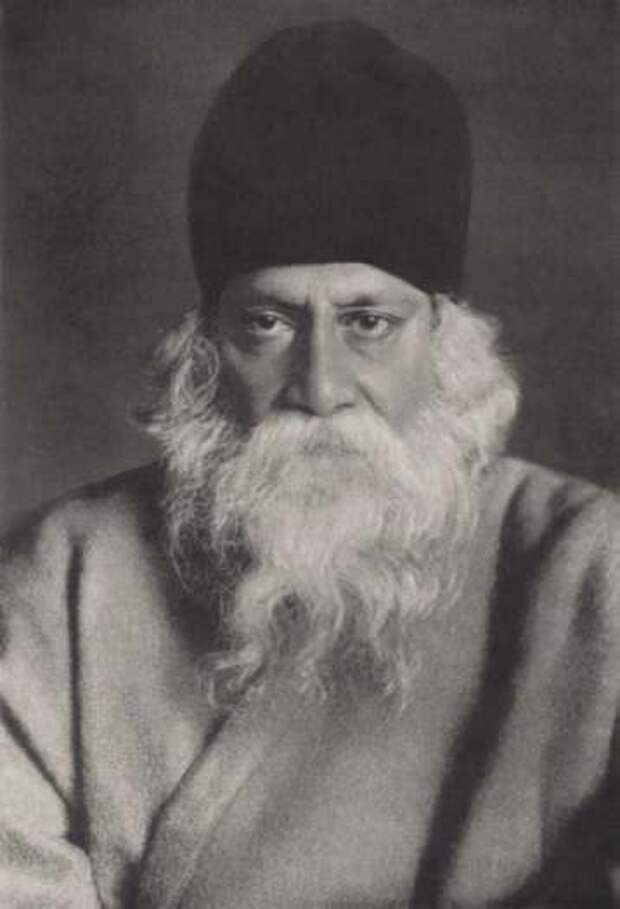

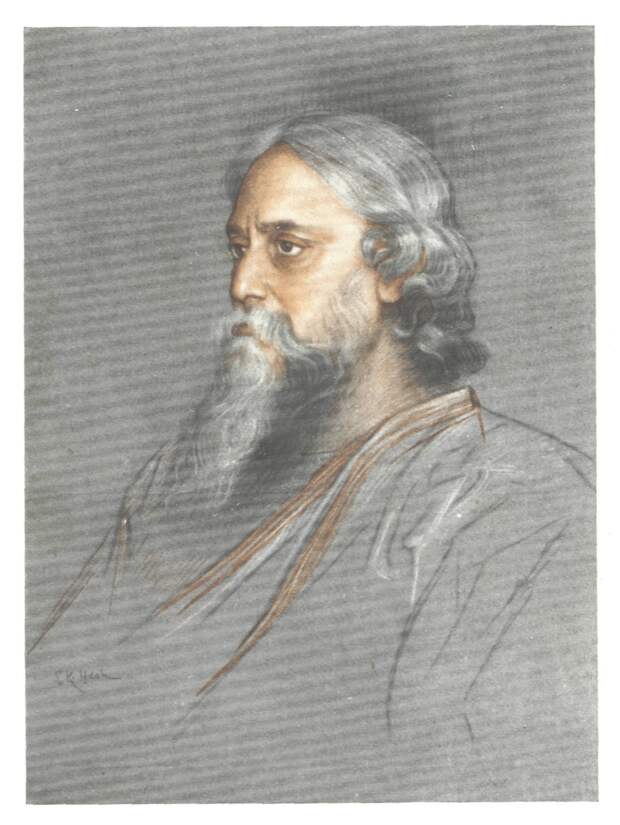

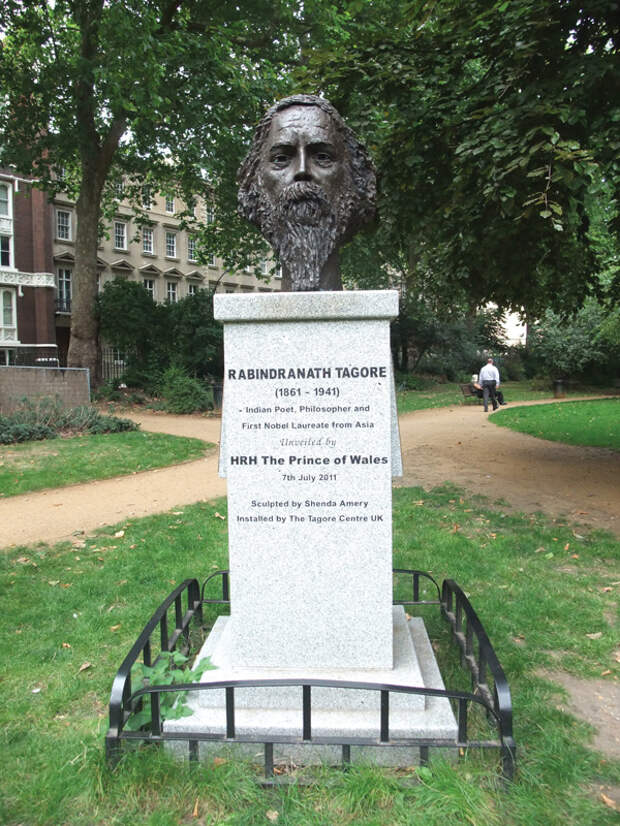

7 мая Индия и весь мир отмечает 160-летие со дня рождения великого писателя, поэта, композитора, художника и общественного деятеля.

Рабиндранат Тагор родился в Калькутте и был младшим из четырнадцати детей в известной и состоятельной семье. Родина Тагора Бенгалия, с её главным городом Калькуттой, ещё в XIX веке стала центром начинавшегося национального пробуждения Индии. Сначала дед, а потом отец поэта руководили обществом «Брахмо Самадж» («Общество единого Бога Брахмы»). Оно было основано в 1828 году религиозным реформатором и просветителем Рам Мохан Раем и явилось первой в Индии общественной организацией нового типа, участники которой стремились реформировать религию индуизма, отвергая средневековые сословно-кастовые деления и семейно-бытовые обычаи. Отец поэта Дебендранат Тагор, считавшийся «махариши» (великим мудрецом), утверждал культурную самостоятельность индийцев, выступая против слепого преклонения перед всем западным, которое насаждалось британскими колониальными властями и школой.

Его отец, Махариши Дебендранат Тагор (на санскрите Девендранатха Тхакура), был брахманом, часто совершавшим паломничества к святым местам Индии. Его мать, Шарада Деви, умерла, когда Тагору было 14 лет. Лишившись матери, он замкнулся и погрузился в собственный мир.

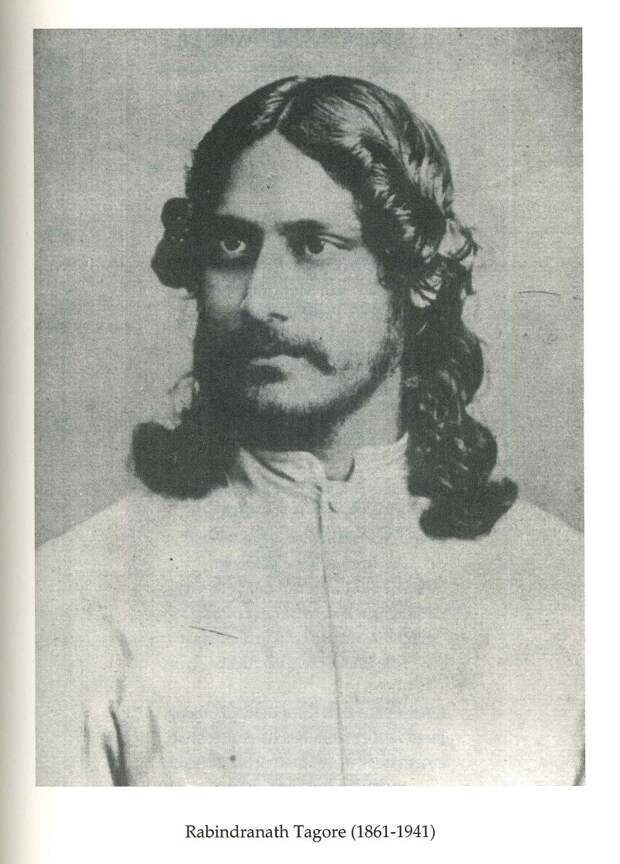

Юноша начал писать стихи с восьми лет, учился сначала дома, затем в частных школах, в том числе в Восточной семинарии в Калькутте, в педагогическом училище и Бенгальской академии, где изучал бенгальскую историю и культуру. Путешествуя с отцом в 1873 году по северу Индии, мальчик был потрясен красотой увиденного.

В 1877 году он отправился вместе со старшим братом изучать юриспруденцию в Англию в Университетском колледже Лондона, где провёл два года, занимаясь в основном литературой и музыкой, и вернулся, не завершив юридического образования. Не получив диплома, он возвращается в Индию и некоторое время живёт в Калькутте, где по примеру старших братьев начинает писать. В 1878 г. была опубликована эпическая поэма Тагора «История поэта» («Kabikahine»).

В 1883 г. он женится на Мриналини Деви, от брака с которой у него было два сына и три дочери, выпускает свои первые поэтические сборники: «Вечерние песни» (1882) и «Утренние песни» (1883), которые положили начало его поэтической карьере.

В 1890 г. по просьбе отца Тагор становится управляющим родового поместья в Шелайдехо в Восточной Бенгалии, где живёт в особняке и в доме на воде на реке Падма. Сельские пейзажи и обычаи — главная тема стихов Тагора 1893—1900 гг., среди которых наиболее известны и заслуживают внимания сборники «Золотая ладья» (1894) и «Мгновение» (1900). «Это был самый продуктивный этап моей литературной деятельности», — писал впоследствии об этом времени сам поэт. Образ «золотой ладьи», метафоры человеческой жизни в потоке времени, встречается и в последующих произведениях Тагора. В «Мгновении» романтически приподнятый стиль ранних стихотворений уступает место более разговорному, что вызвало недовольство многих индийских критиков того времени, которых покоробил непривычный поэтический голос Тагора.

В 1901 г. Тагор переехал в Шантиникетан, семейное поместье под Калькуттой, где вместе с ещё пятью учителями открыл школу, ради чего жена Тагора продала большую часть драгоценностей, а сам поэт — авторское право на издание своих сочинений. Его очень беспокоило состояние народного просвещения в стране. Колониальное правительство не хотело нести никаких расходов для этой цели, и в результате состояние просвещения в Индии в начале XX века было почти таким же, как и в начале XIX века. Число грамотных увеличивалось на 1 – 2 % за десятилетие. Например, в 1921 году оно составляло 7 %, причём грамотным считался уже тот, кто мог только поставить свою подпись. В своих многочисленных статьях Тагор обращал внимание на то, что школа, организованная по английскому образцу, чужда душе индийского ребёнка, она уродует и губит молодёжь, оскорбляет её национальное достоинство.

В это время Тагор совмещает преподавание с литературным трудом, пишет не только стихи, но и романы, рассказы, книги по истории Индии, учебники и статьи по вопросам педагогики.

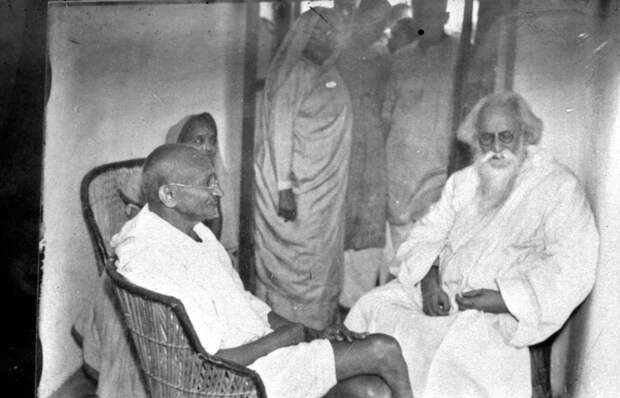

Опыт школьного дела в Шантиникетоне и педагогические взгляды Тагора были использованы его горячим сторонником Махатма Ганди для составления и осуществления плана реформы начальной школы Индии.

После смерти жены в 1902 г. Тагор публикует сборник лирических стихов «Память», пронизанных щемящим чувством утраты. В 1903 г. от туберкулеза умирает одна из дочерей, а в 1907 г. от холеры — младший сын поэта.

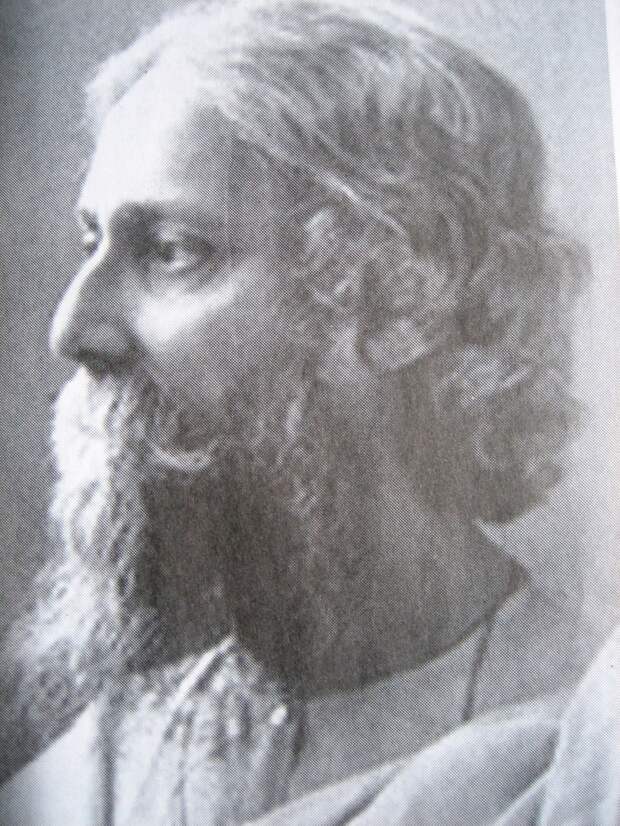

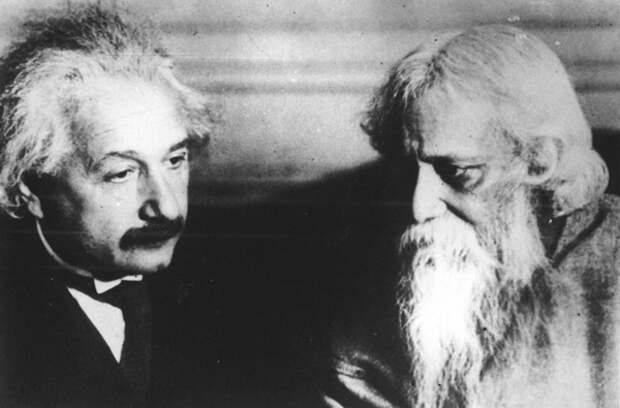

В 1912 году его старший сын отправляется учиться в США в сельскохозяйственный колледж Иллинойского университета, и Тагор, который едет вместе с ним, делает остановку в Лондоне, где показывает свои стихи в собственном же переводе на английский язык Уильяму Ротенстайну, английскому живописцу и литератору, с которым познакомился годом раньше в Индии. В том же, 1912 г. при содействии Ротенстайна в «Индийском обществе» выходят «Жертвенные песни», с предисловием Уильяма Батлера Йейтса, после чего Тагор становится известен в Англии и США. Многие поклонники Тагора представляли себе поэта, как мистический голос народа всей Индии.

Тагор получил Нобелевскую премию по литературе в 1913 г. «за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление, ставшее, по его собственным словам, частью литературы Запада». Поэта назвали «фигурой, сближающей мир Востока и Запада». Он стал первым индийцем, удостоившимся такой награды и признания.

Тагор, находившийся в то время в США, на торжественной церемонии не присутствовал, но прислал телеграмму, в которой выражалась признательность «за широту взглядов, делающих далекое — близким, а чужое — родным». В отсутствие лауреата награда была вручена английскому послу в Швеции. Денежную премию Тагор пожертвовал своей школе, Визва-Бхарати, ставшей после первой мировой войны университетом с бесплатным обучением.

В 1915 г. Тагор получил рыцарское звание, однако через четыре года, после расстрела британскими войсками мирной демонстрации в Амритсаре, от него отказался. В течение последующих тридцати лет поэт совершает поездки в Европу, в США, в Южную Америку и на Ближний Восток. Его картины (Тагор начал заниматься живописью в возрасте 68 лет) выставлялись в Мюнхене, Нью-Йорке, Париже, Москве, в других городах мира.

Хотя на Западе Тагор больше известен как поэт, он был также автором многочисленных пьес: «Жертвоприношение» (1890), герой которой, молодой человек, занят мучительными поисками истины; «Почта» (1912) — печальная история подростка; «Красные олеандры» (1925) — драма социального и политического протеста. Многочисленные новеллы Тагора, в основном из жизни бенгальского крестьянства, впервые появились на английском языке в 1913 г. в сборнике «Страждущие камни и другие рассказы».

Его музыкальная драма «Гений Вальмики» (1881) сочетает индийские национальные мелодии с ирландскими народными напевами. В исторических романах «Берег Бибхи» (1883) и «Раджа-мудрец» (1885) он осудил тиранию. В 1884—1911 Тагор — секретарь религиозно-реформаторского просветительского общества Брахмо самадж.

Во время подъёма национально-освободительного движения, усилившегося после раздела Бенгалии в 1905, Т. стал одним из его руководителей, писал патриотические песни, а также издавал общественно-политический журнал «Бхандар». Когда движение вышло за рамки ненасильственной борьбы, Тагор отошёл от него и обратился к просветительской деятельности.

Его книга «Национализм» предупреждает о милитаристской сущности шовинизма на Западе и Востоке. Редактировал литературно-общественный журнал «Шадхода», где напечатал большинство своих художественных произведений и статей. Он сформулировал гуманистическую концепцию «джибандебота» («божество жизни»), восходящую к Упанишадам и идеалам средневековых поэтов-вишнуитов. К теме гуманизма и национализма Тагор возвращался еще не раз. В «Рассказе мусульманки» (1941) он вновь предупреждал об опасности религиозно-общинного фанатизма.

Автор гимнов Индии (стихотворение «Душа народа» (1911) и Бангладеш. Тагор был удостоен почетной степени четырёх университетов Индии, был почетным доктором Оксфордского университета. Он умер в Калькутте, в августе 1941 г., после продолжительной болезни.

Как писал позже его литературный секретарь Амия Чакраварти, «люди в далеких индийских деревнях пели его песни (которых поэт написал более 3 тыс.), читали вслух его стихотворения, приводили его изречения, даже не зная, кто их автор. Погонщики волов, паромщики, сельскохозяйственные рабочие воспринимали его поэтический дар как часть многовекового культурного достояния».

В тоже время на Западе интерес к Тагору значительно упал, поскольку новых переводов не появлялось, а в старых далеко не всем был понятен смысл сравнений и многочисленных символов, доступных носителям самобытной культуры. С точки зрения индийского исследователя Кришны Крипалани, «главное значение Тагора заключается в том импульсе, который он придал развитию индийской культуры и мысли… Он дал своему народу веру в его собственный язык, в его культурное и нравственное наследие».

С 1913 года стали появляться переводы Тагора и в России. В 1914 году книга «Гитанджали» была переведена на русский язык с участием и под редакцией русского и литовского поэта Юргиса Балтрушайтиса. В 1930 Тагор посетил СССР. В «Письмах о России» (1931) он высоко оценил достижения СССР в области просвещения. «Всё, что я увидел, меня поразило. За восемь лет просвещение изменило духовный облик народа...

Трудно себе представить, как молниеносны перемены при таком огромном населении. Душа радуется, когда видишь, как воды просвещения хлынули в пересохшее русло». Эта книга вышла на бенгальском языке в 1931 году и была запрещена британскими властями в Индии, потому что звучала призывом к борьбе за свободу индийского народа.

Кстати, в популярном советском фильме «Вам и не снилось» звучит песня «Последняя поэма» на стихи Рабиндраната Тагора (перевод Аделины Адалис, музыка Алексея Рыбникова) из его одноимённого романа.

В фильме «День Радио» капитан КЦР-12 (актёр - Федор Добронравов) выдает фразу «Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор!».

Не обошлось и без космического увековечивания: в честь Рабидраната Тагора назван кратер на Меркурии.

Афоризмы и известные цитаты из Тагора

В 1915 году Рабиндранат Тагор впервые применил по отношению к Мохандасу Ганди титул «Махатма» - «великая душа» (причём сам Ганди этого титула не принял, считая себя недостойным его).

Быть смелым на словах легко, когда не собираются говорить всей правды.

Верность в любви требует воздержания, но только с помощью ее можно познать сокровенную прелесть любви.

Высохшую реку не благодарят за ее прошлое.

Есть любовь, которая вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу. А есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь вносит тепло в семью.

Звезды не боятся, что их примут за светляков.

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет.

Кто слишком много думает о том, чтобы делать добро, тому нет времени быть добрым.

Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты.

Плача по солнцу, не замечаешь звезд.

Человек хуже животного, когда он становится животным.

Свежие комментарии